友人が、まめに足を運ぶうどん屋があって、

以前から気になっていました。

しかも、それが讃岐ではなく、

西条市の丹原ですよ。

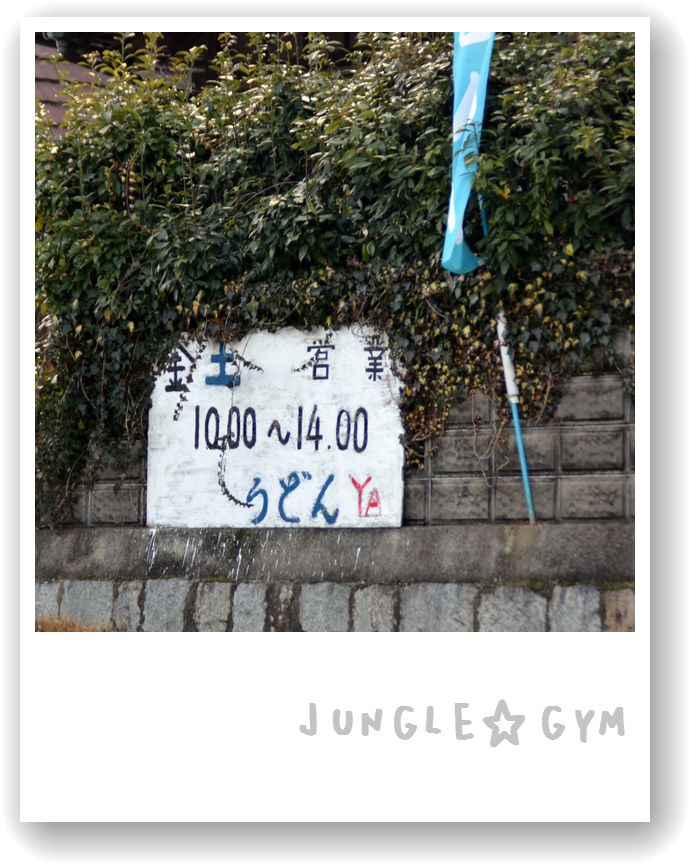

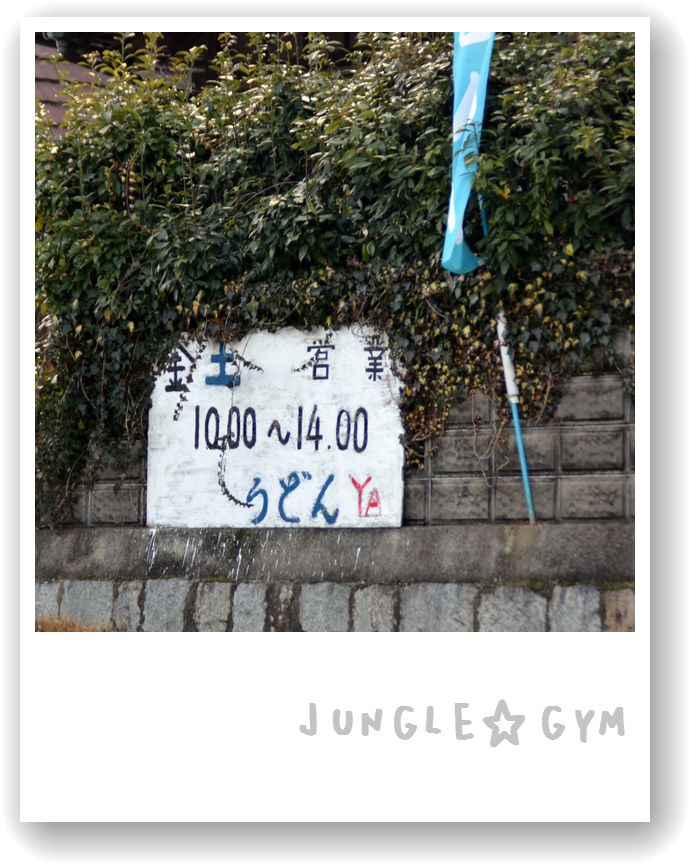

ところが、金曜と土曜しか営業していないのです。

いきなり、ハードル高いでしょう?

ご近所さんでなければ、なかなか来られない。

念願叶って、ようやく土曜日に来ることが出来ました。

2時までの営業時間の所、

1時半に到着。。。ギリギリセーフです。

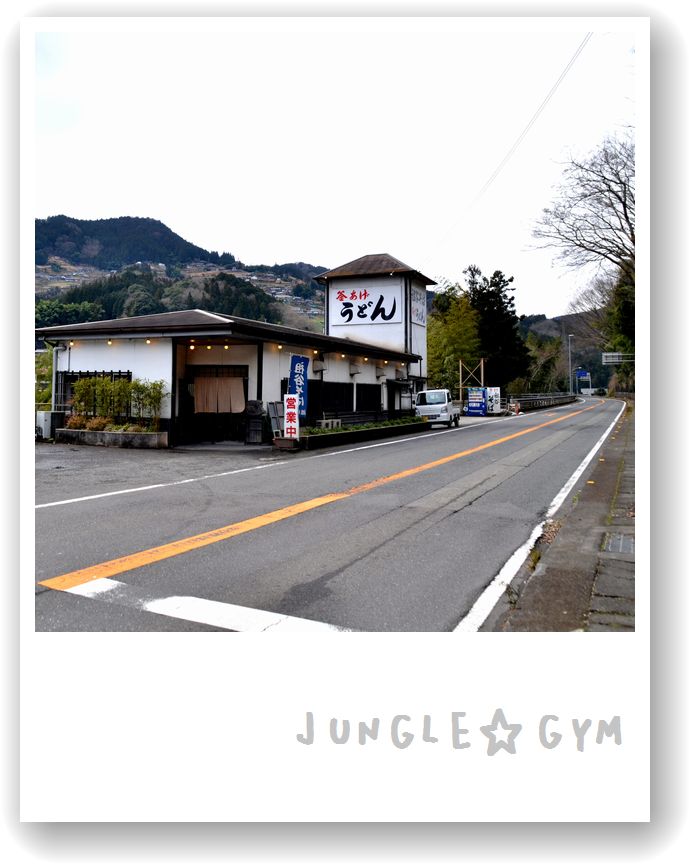

そのうどん屋の名前は、「うどんYA」

ラッパーみたいな、若者がやっているのか?

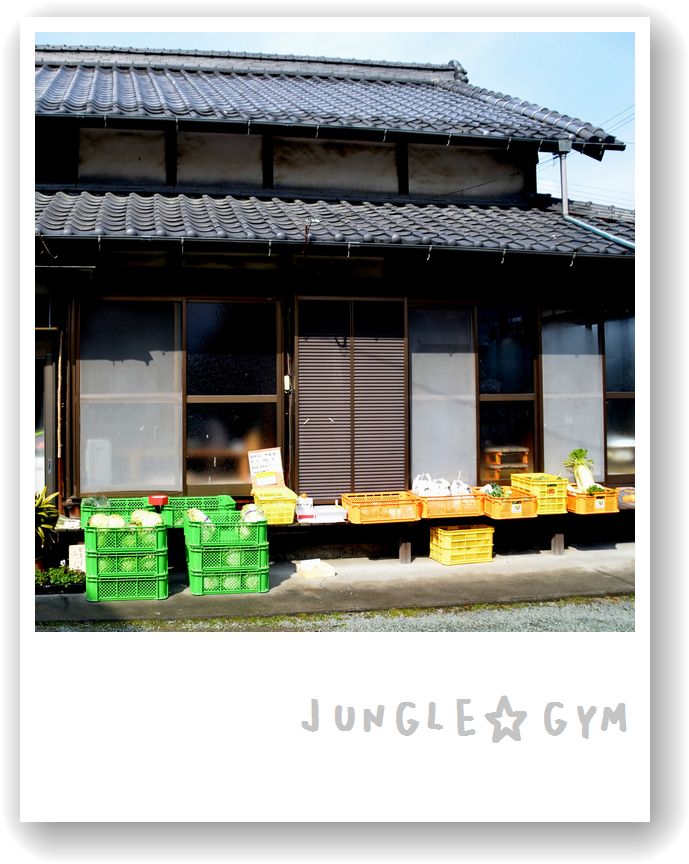

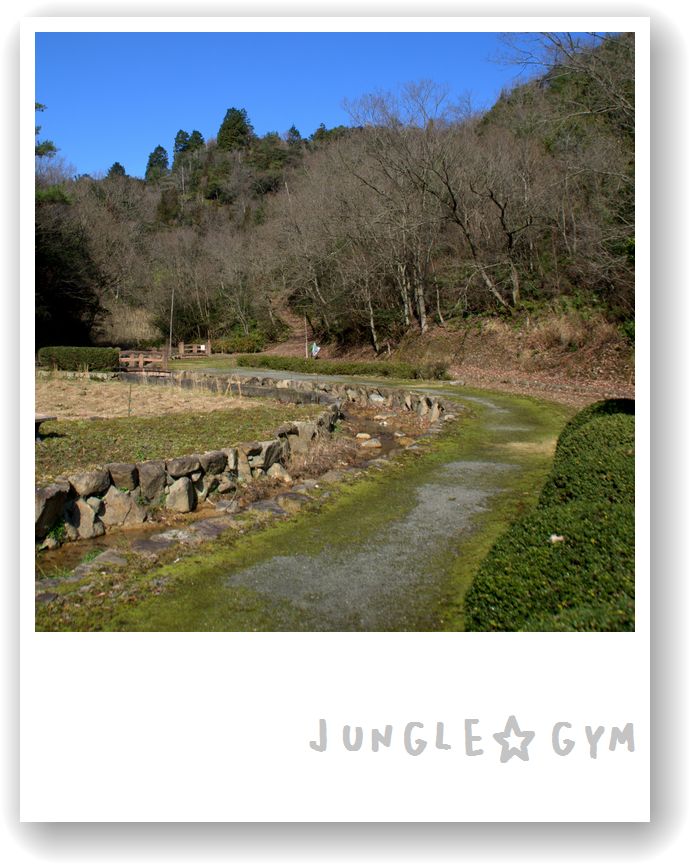

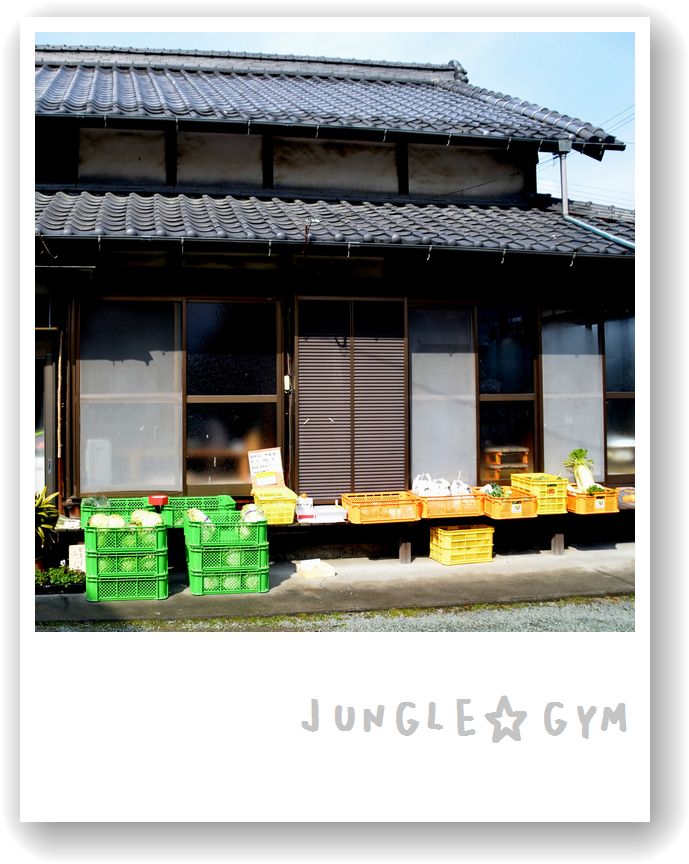

ナビを頼りにやってくると、

最後の最後に、車一台がやっと通れる狭い農道を、

しかもクランクを、クネット曲がって、ようやく到着。

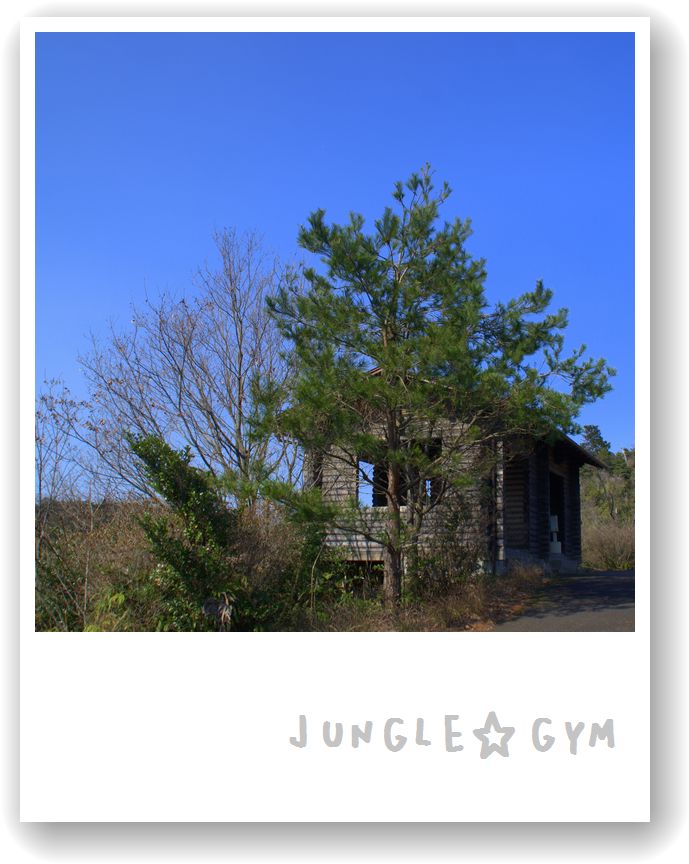

そこは、昔ながらの農家の佇まい。

軒先には、産地直送の野菜が並んでいます。

さあ、お店に入ってみましょう。。。。

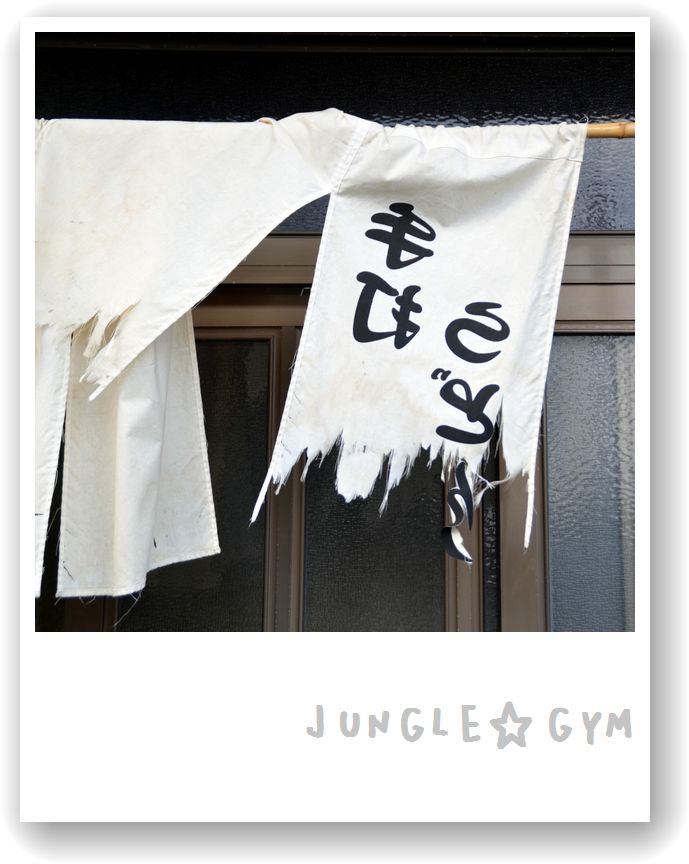

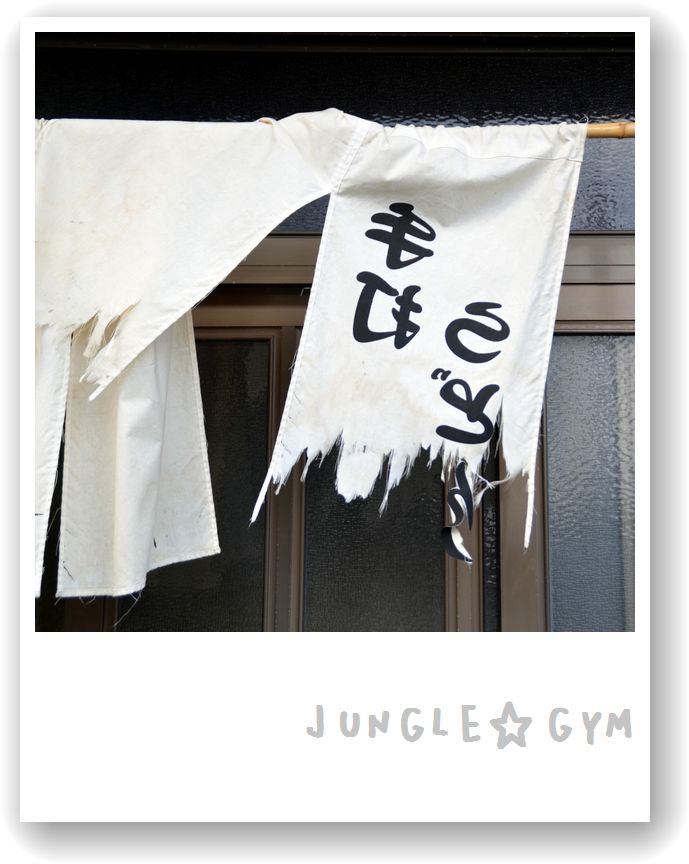

と!、のれんをくぐろうとすると、

なんと、のれんが素晴らしくボロボロ。

ボロボロですが、綺麗なんです。

ちゃんと洗濯はされていて、アイロンもあたっている。

しかし、その姿はかなり哀れ。

店の歴史の象徴として、あえてこのまま

使い続けて居るのでしょうか?

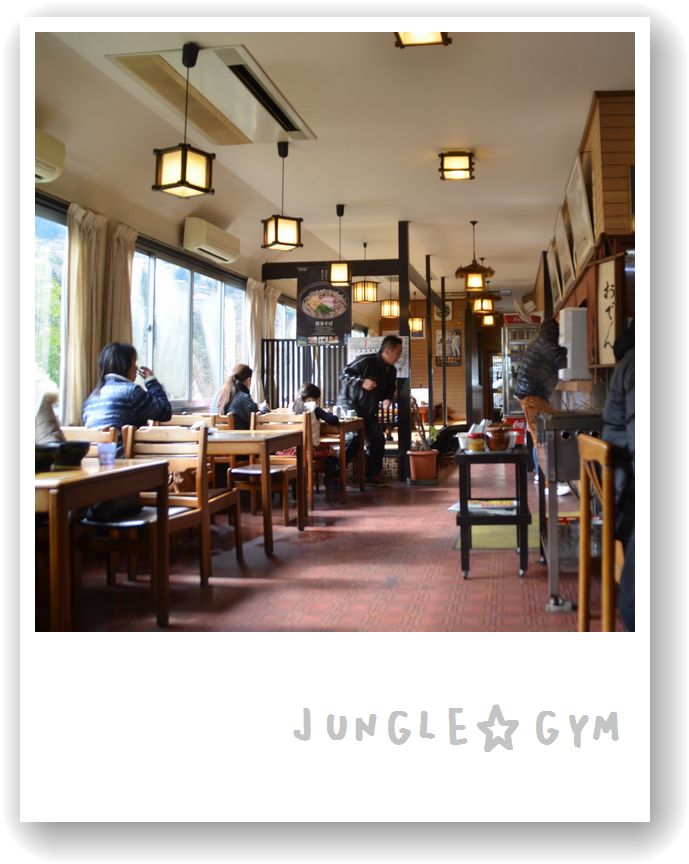

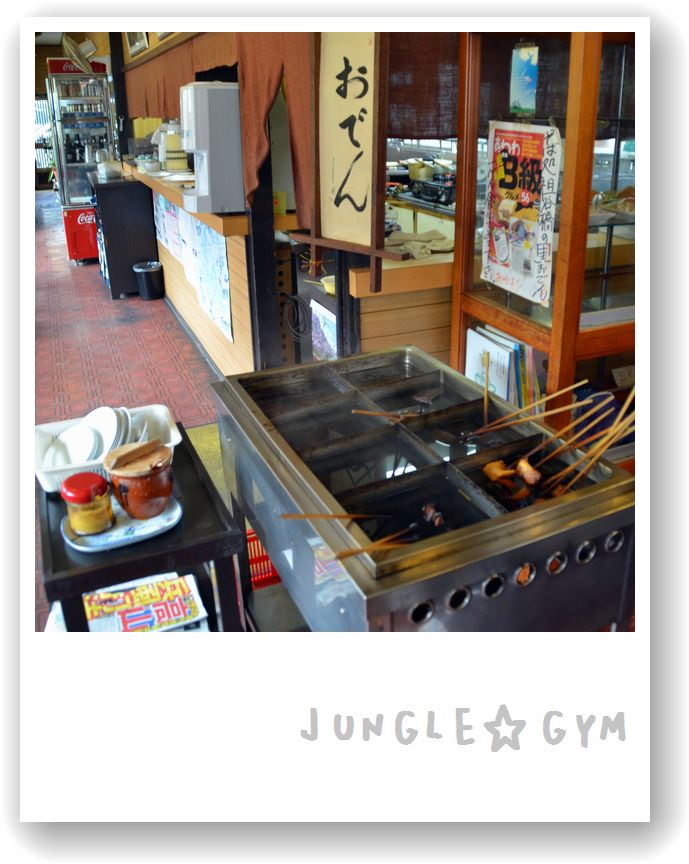

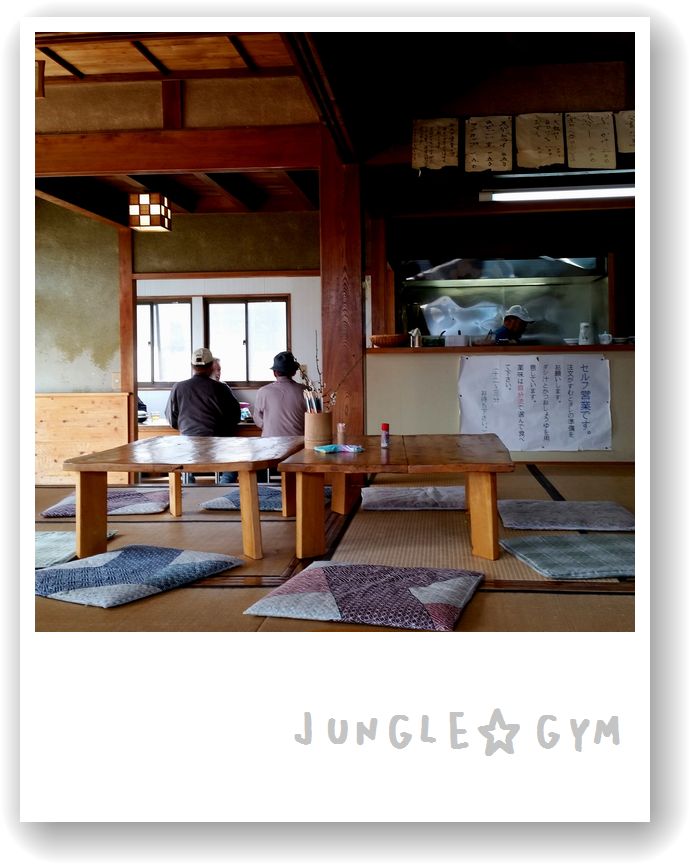

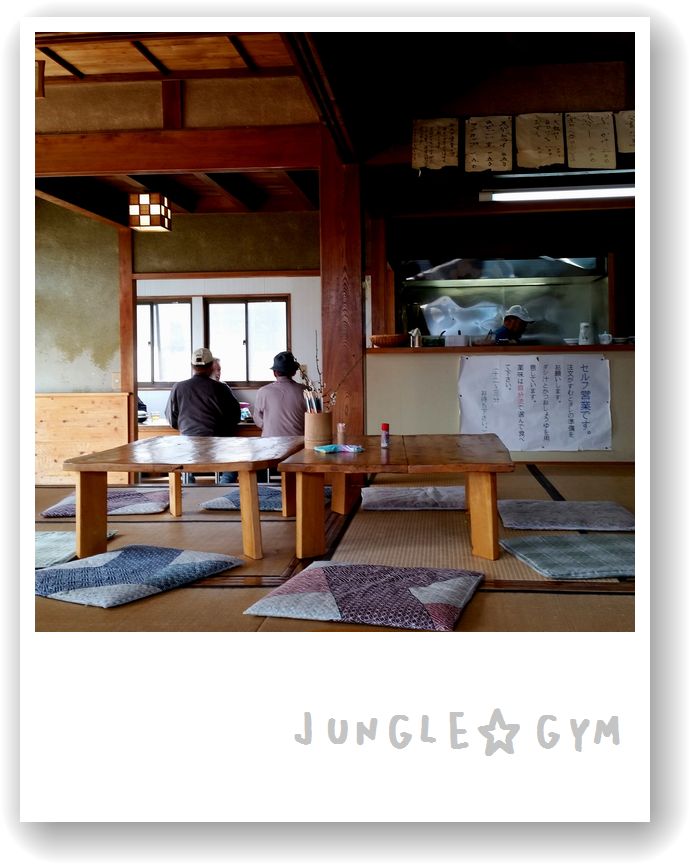

店内に入ると、そこは、農家の居間そのもの。

田舎の親戚の家に、お呼ばれに来たみたい。

お店のスタッフは、調理場に二人。

まあまあのおっさん。

決して、ラッパーではないようだ。

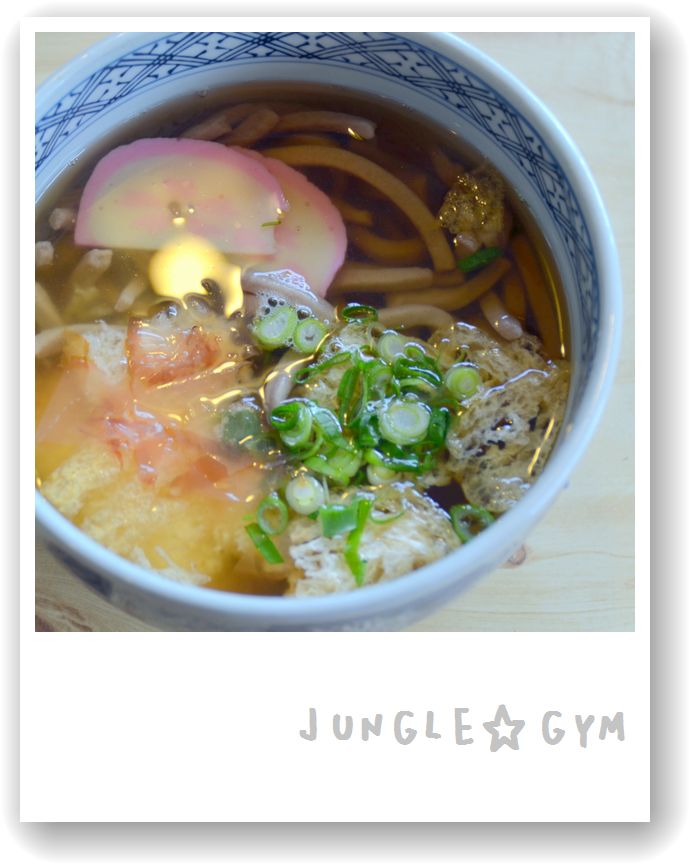

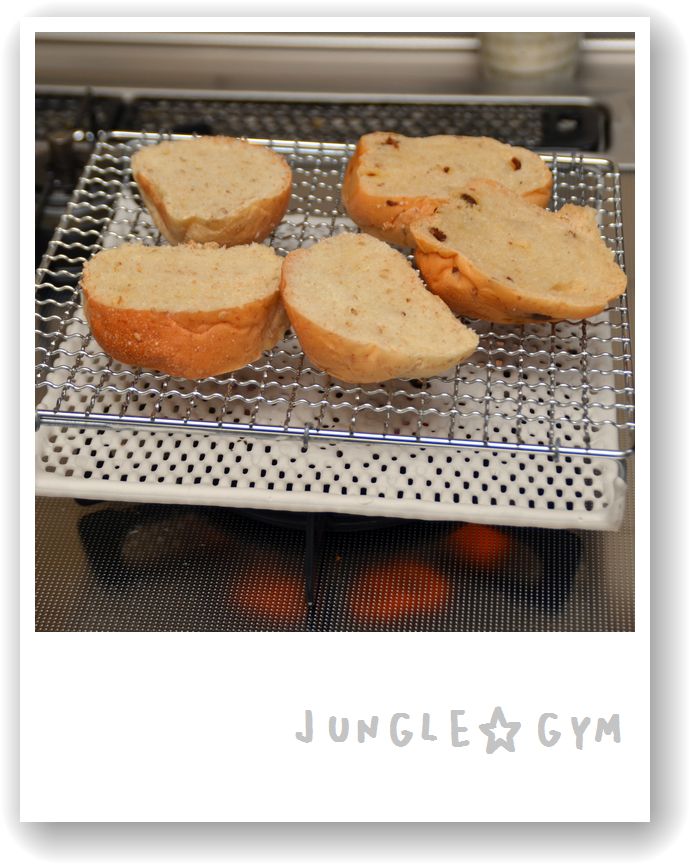

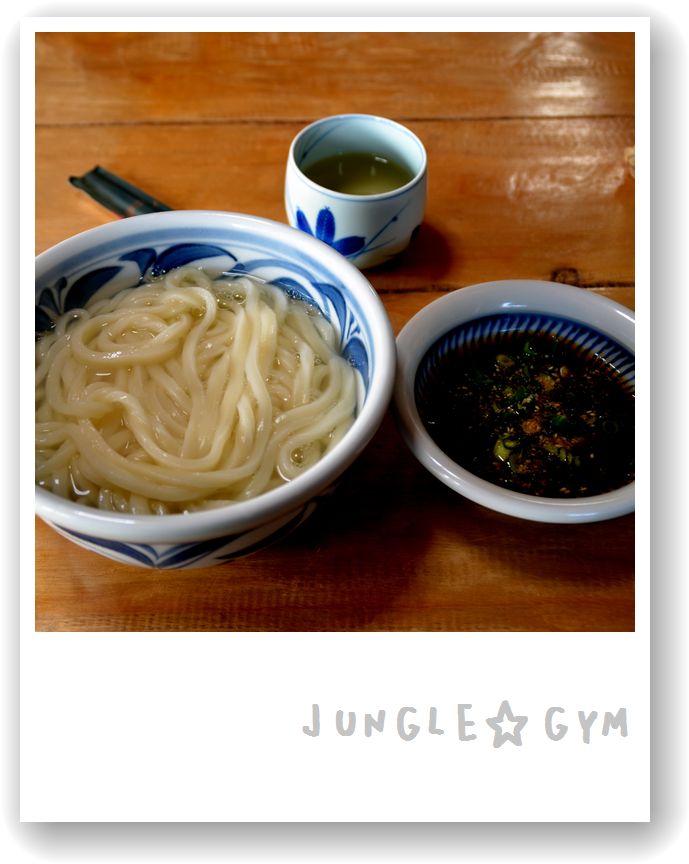

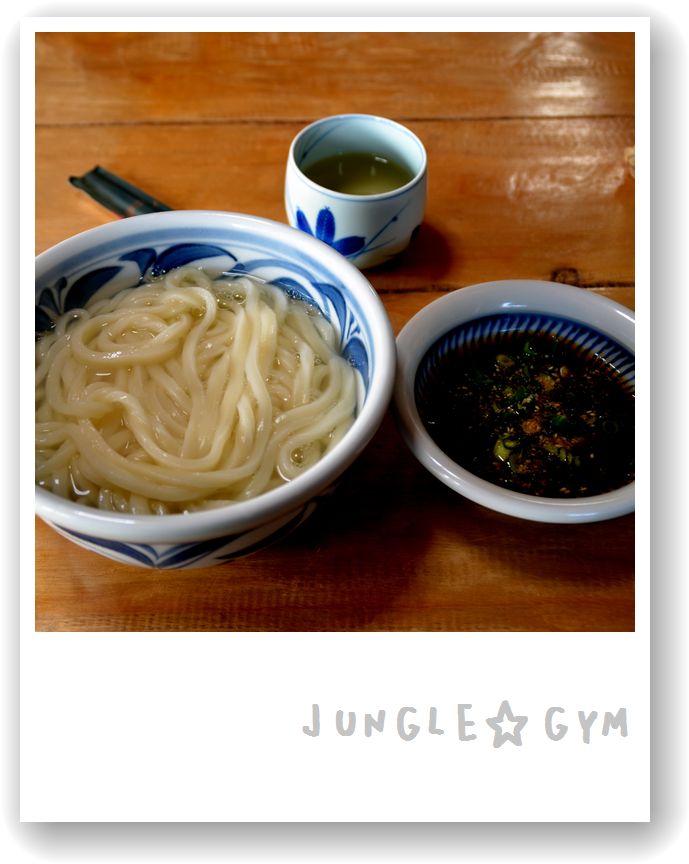

先ずは、初心者ですから釜揚げから。。。

釜からうどんが上がるタイミングを見計らって、

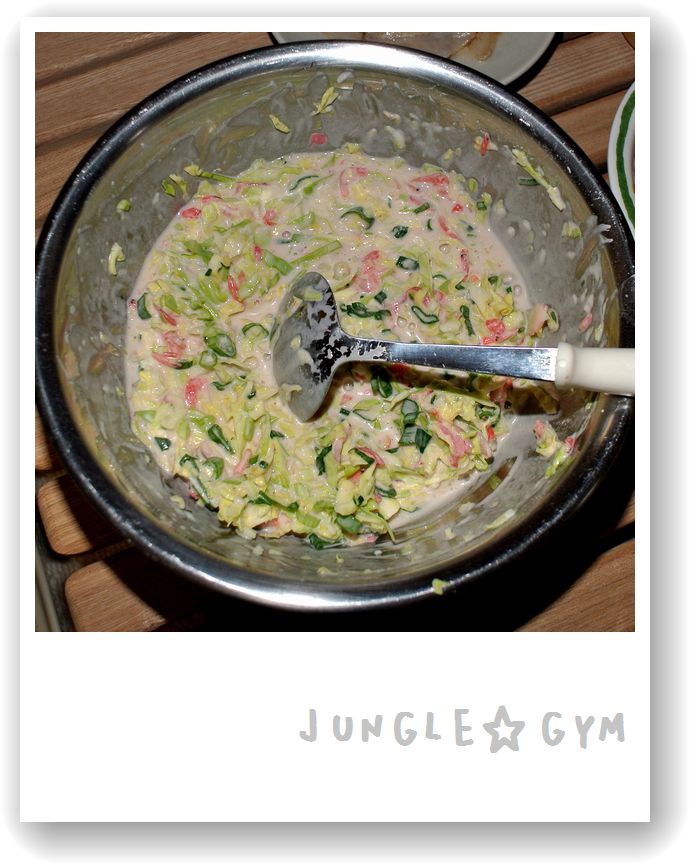

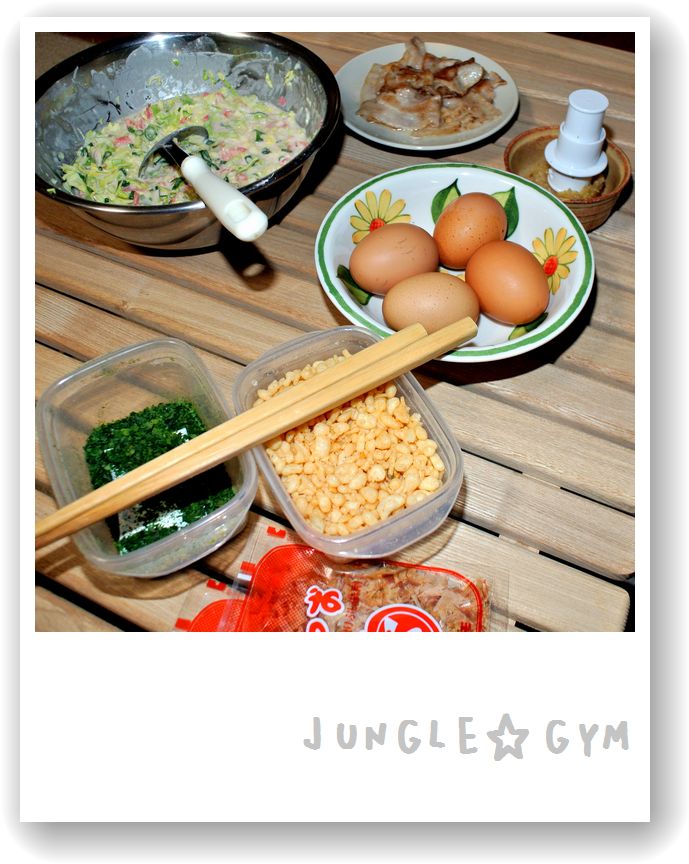

つけダレを、自分で準備します。

ごまや、天カスなど、好みでブレンドします。

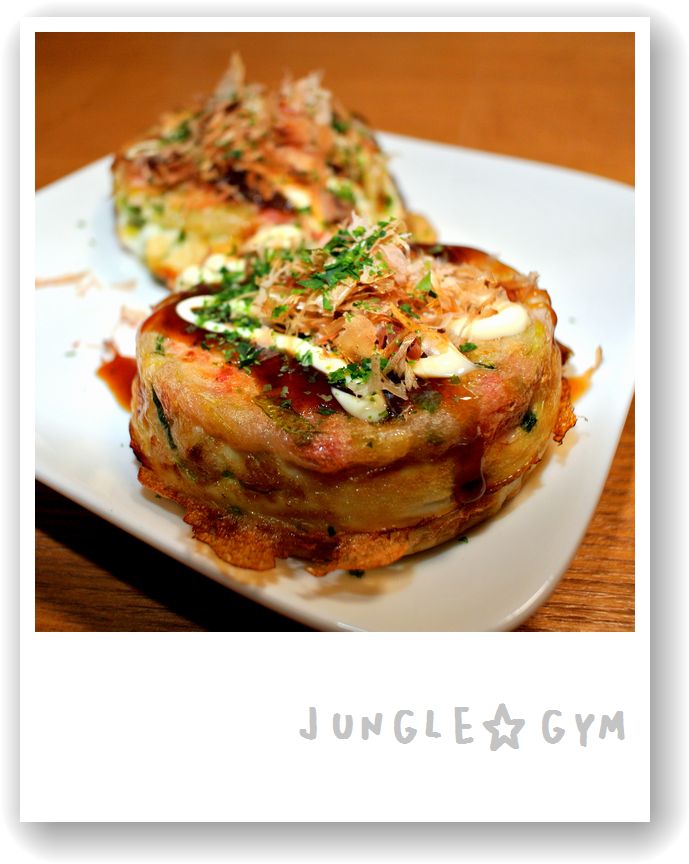

小を注文したのに、このボリューム。

そして、これで200円。

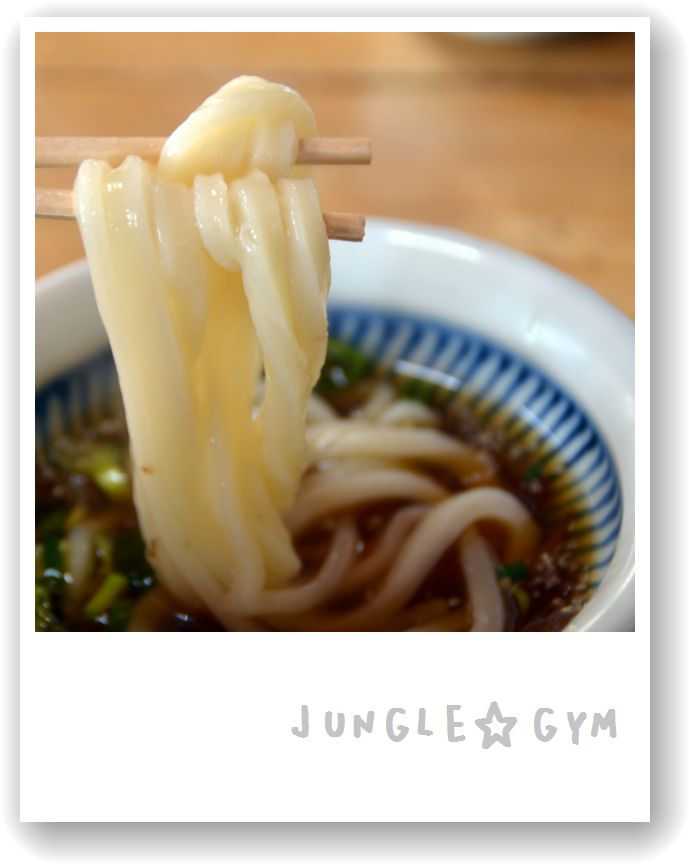

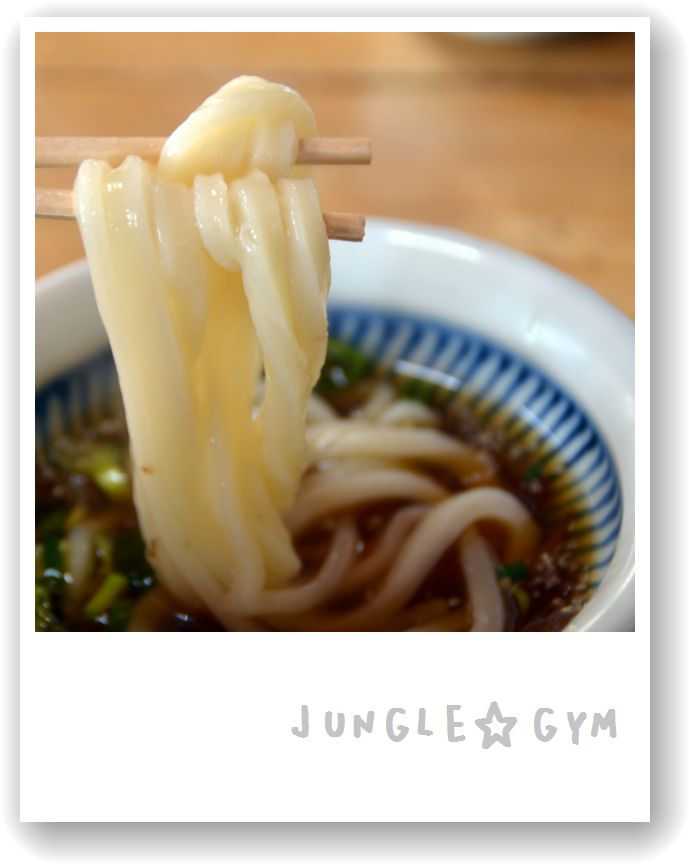

麺はツヤツヤ。

ツヤツヤですが、シコシコ。

のどごしが抜群に良い。

小の割には多いなと思ったけれど、

どこに入ったのかわからないくらい、

するするっと流し込んでしまいました。

これは美味い!!!

リピート決定!!!

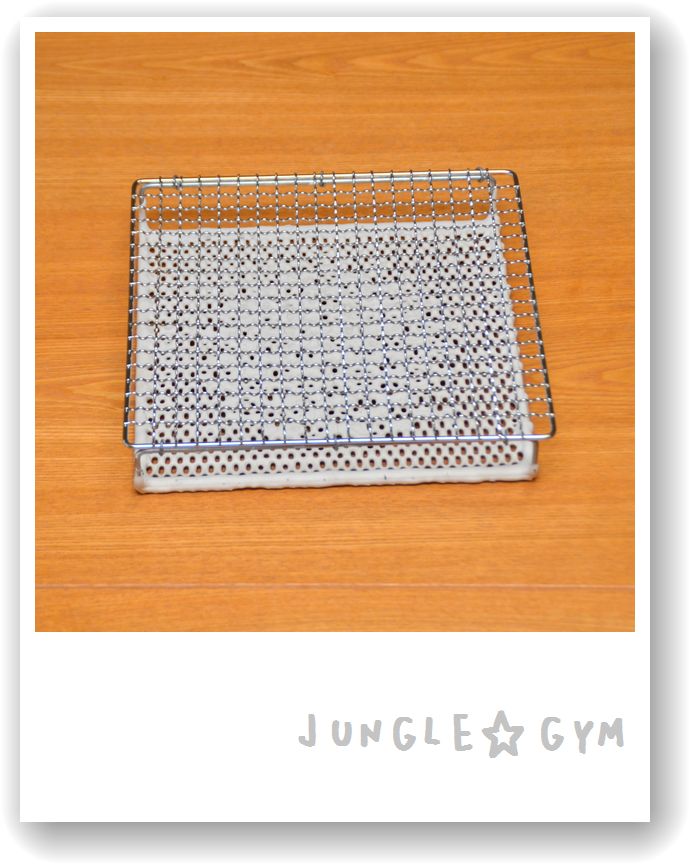

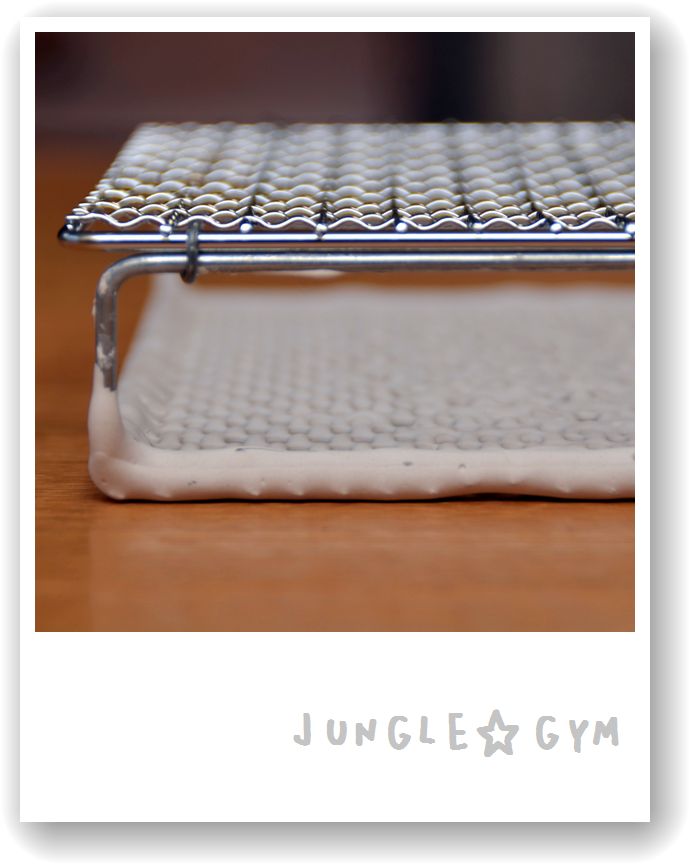

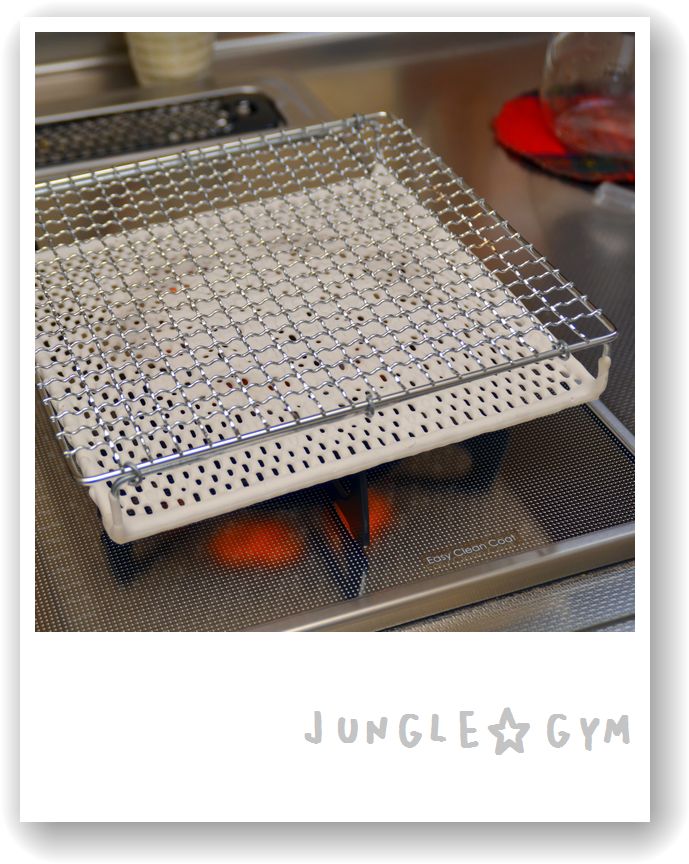

さて、お会計はこのザルですよ。

自分で放り込んで、なんならお釣りも自分で取ります。

なんという自由な空気でしょう。

おいちゃんに、「美味しかった、ごちそうさん」と言うと、

「もっと早よう、来い」と言われました。

はい、そうしますYO。