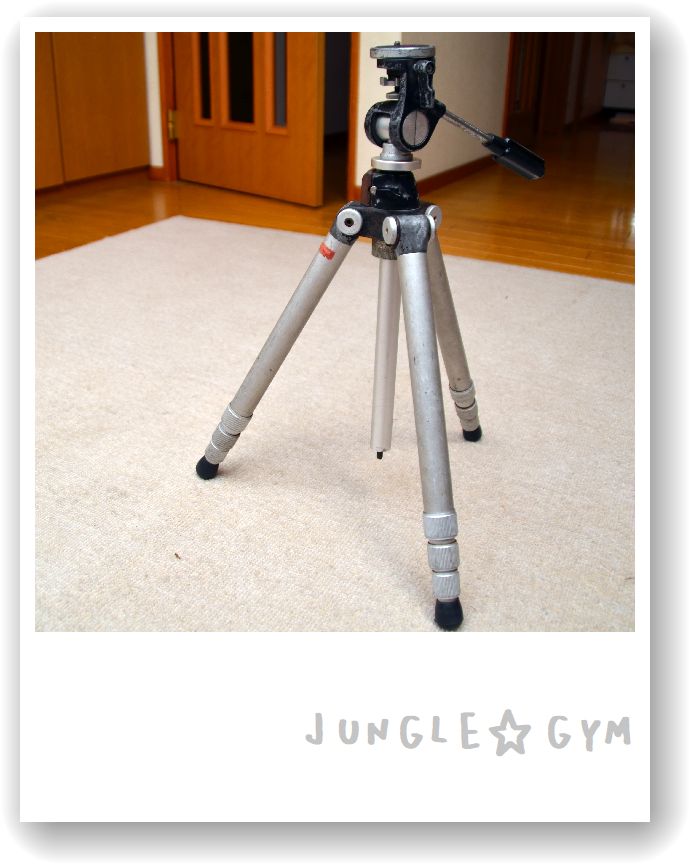

集合写真を撮る時に、自分も入ろうとしたら

セルフタイマーを使いますね。

シャッターを押して、走って行って仲間に入って

10秒後にシャッターが切れる。

何枚も撮影するときは、行ったり来たりで忙しいですね。

そこで、ワイヤレスレリーズというのがあります。

離れたところでボタンを押すとシャッターが切れるというもの。

これには赤外線式と、電波式があって

我が家には、赤外線式がありました。

赤外線式は、受光部がカメラに備わっているので、

小さなリモコンひとつで、気軽に使えて

それなりに重宝していました。

しかし、赤外線式は当然の如く光が届かなければならない。

つまり、受光部と発光部の見通しが効かなくてはなりません。

レンズの影になっただけでも、光が届かない。

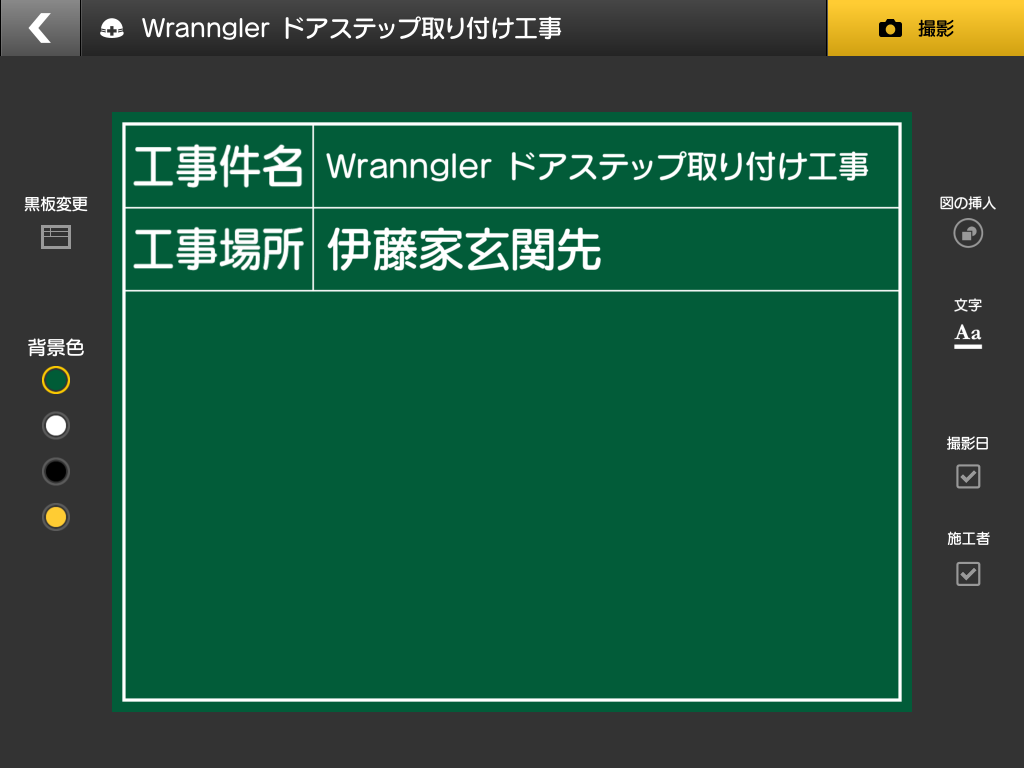

そこで、今回導入したのが電波式。

電波なら、見通しがきかなくても

少々の障害物も関係なく操作することができます。

受信機はホットシューに取り付けられるようになっています。

ストロボを付けたときは、どこに固定したらいいのでしょう?

そこはちょっと疑問です。

リモートケーブルでぶら下げろというのか?

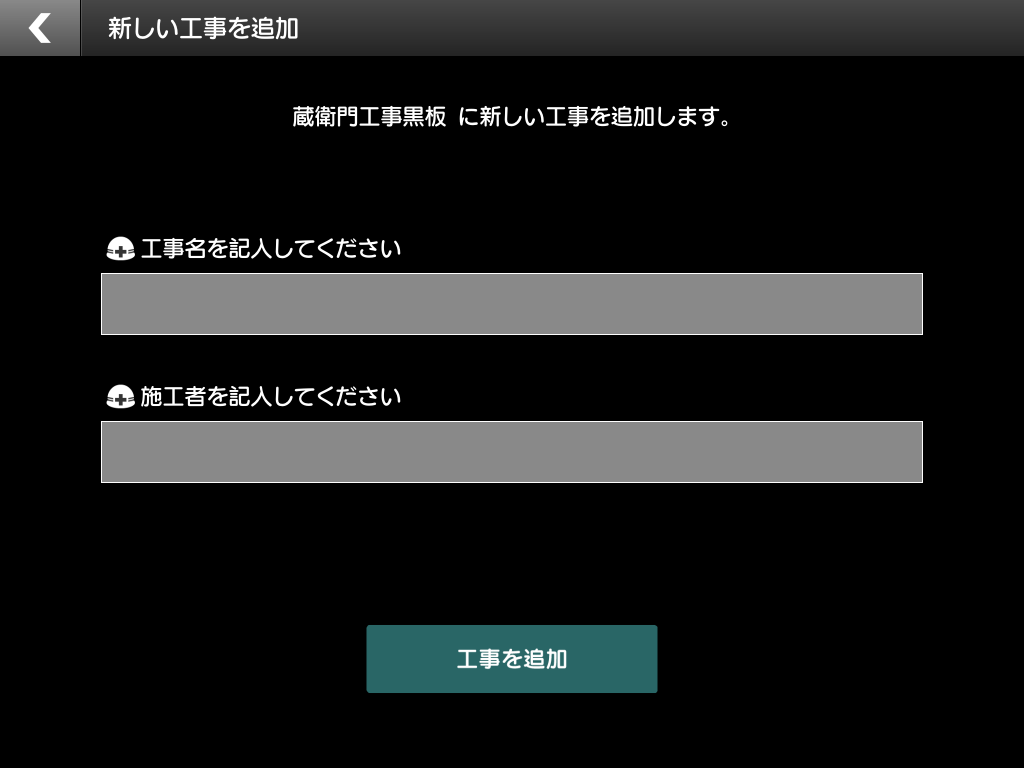

そのリモートケーブルで、受信機とカメラを接続します。

赤外線リモコンの場合は、

シャッターを切るというワンアクションのみ。。。。

しかし、この電波式はリモートコードでつながっているので

ボタンの半押しや、連続シャッター、あるいはバルブ、

はたまたタイマーシャッターも使えます。

これがリモコン側。

シャッターボタンと、セレクトスイッチが備わっています。

受信機側もリモコン側も、単四電池2本使用。

ボタン電池じゃないので、汎用性があっていいですね。

カタログ上は、条件がよければ

200mまで電波が届くらしい。

一応、一番遠い部屋で操作してみたら

ちゃんとシャッターが切れました。

これで、リモコン操作する人間が不自然な手のポーズで

集合写真に写ることもありません。

早い機会に、集合写真で試してみたいものです