再生可能エネルギーの主力として、

太陽光発電が、どんどん展開されていますね。

今から40年ほど前のカメラにも、

その原型となるシステムが取り入れられていました。

それが、セレン電池式露出計です。

セレンという物質に光起電効果があって、

また日本でも比較的多く産出されたこともあり、

かつてEEといわれる自動露出カメラの中に

セレンを用いた光電池が多く使用されました。

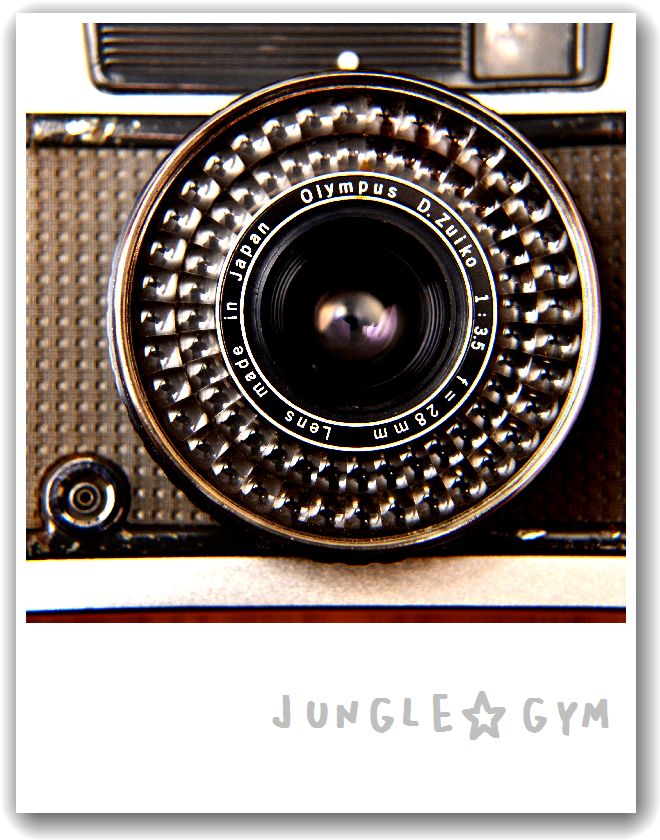

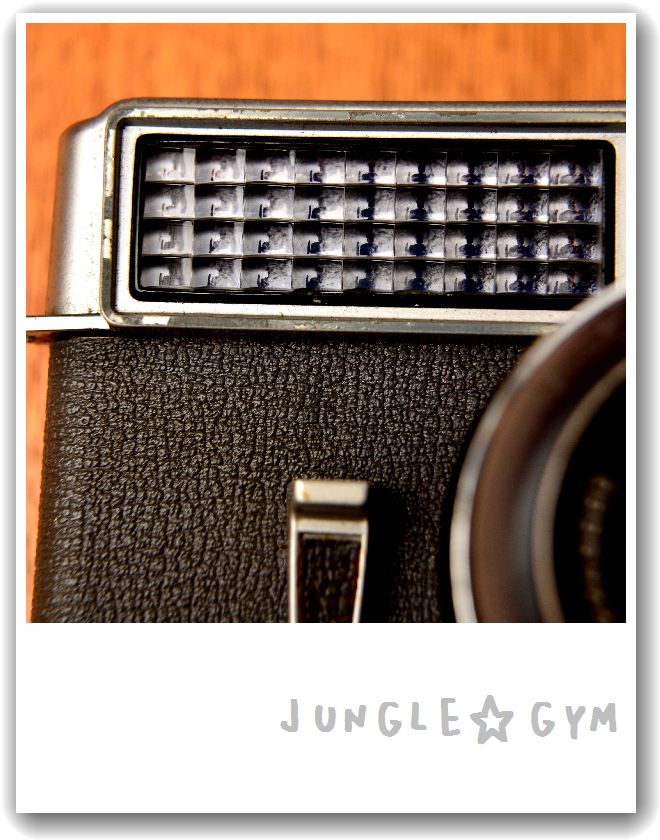

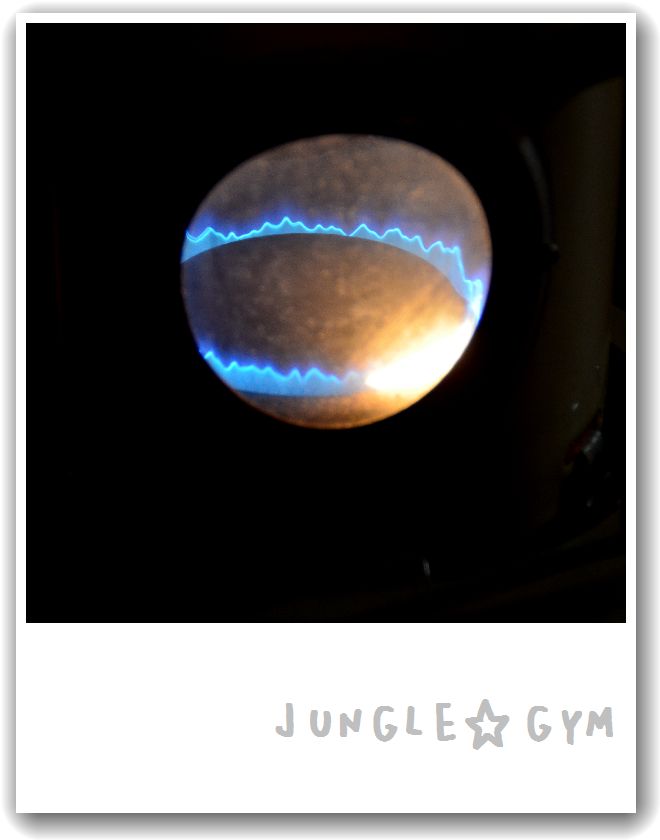

このカメラは、オリンパス・ペンEE

レンズの周りのキラキラした部分が、

セレン電池が内蔵されているところです。

今の太陽電池に比べると

ずいぶん起電力が弱いので、

レンズで集光するようになっています。

ビジュアル的に、このキラキラの部分が

カメラのデザインのアクセントになって、

ノスタルジックカメラマニアの中でも、

このキラキラカメラを好んで収集する人もいますよ。

セレン電池の起電力を利用するので、

別に電池を入れる必要はありません。

特別にショックを与えていなければ、

経年劣化することは無いので、

今でも使うことが出来ます。

ただ、反応が遅いので

しばし、明るさに馴染むまで

時間を置くほうが良いようです。

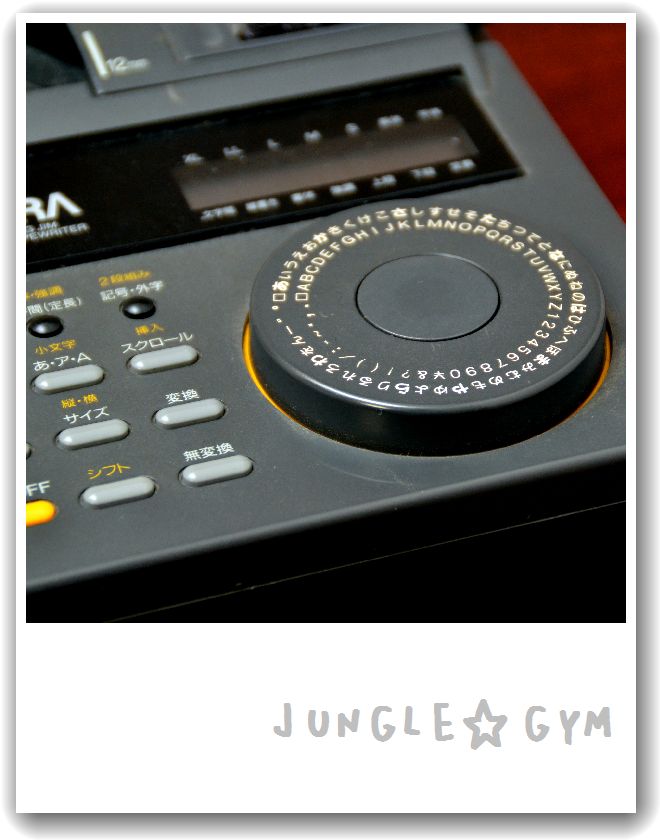

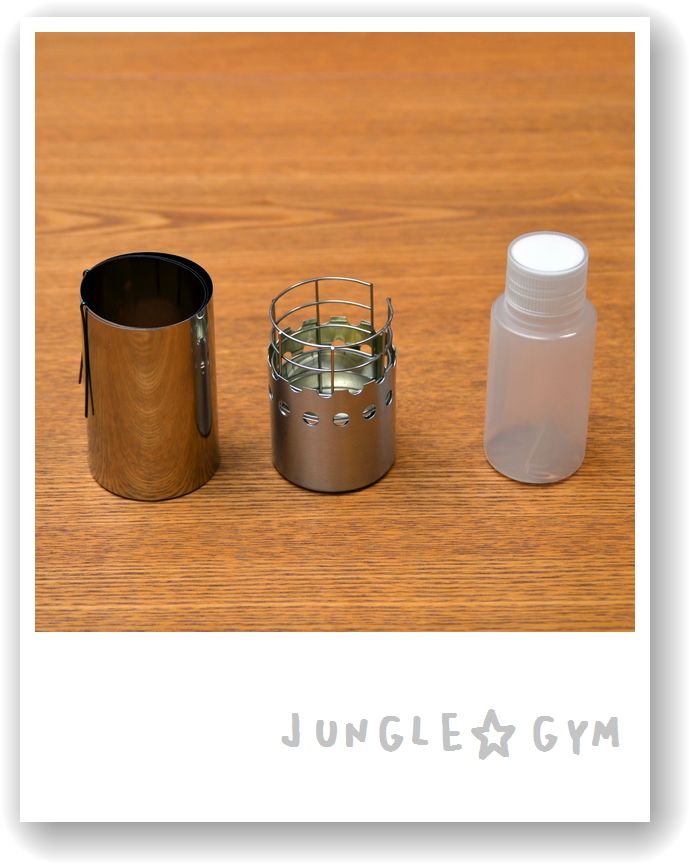

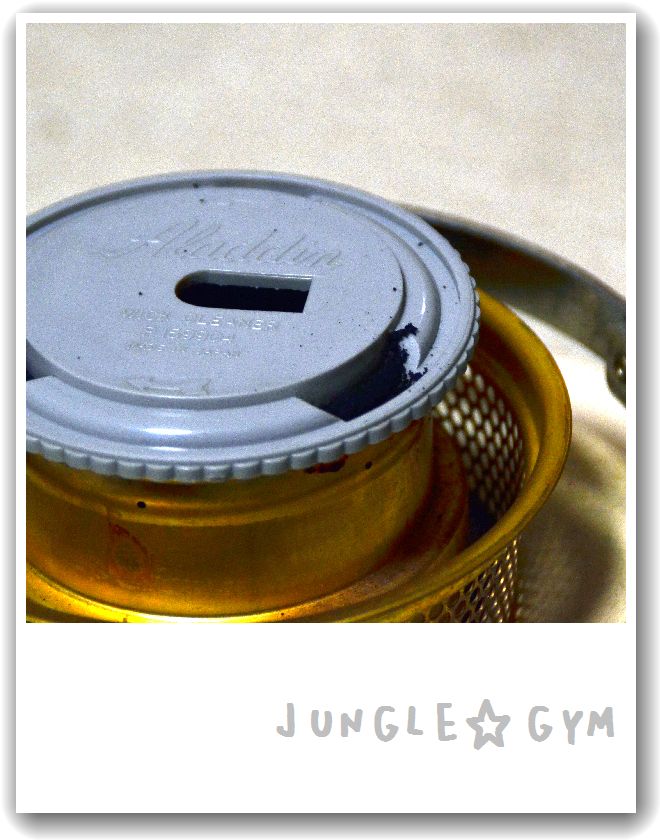

これは、セコニックの露出計。

露出計専門のメーカーです。

一時期だけ、セレン電池露出計が発売されていました。

安価に製造できることや、

電池を必要としないというメリットが有りますが、

周辺光の影響を受けやすかったり、

反応が遅いことなどから、

Cd-Sや、SPDに変わっていきました。