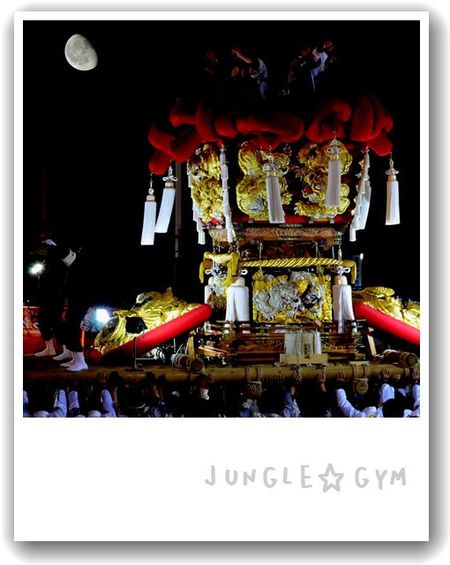

いよいよわが町の秋祭りが始まりました。

絶好の祭り日和になりそうです。

昨夜は、近隣の太鼓台が5台集まって

かき比べや、餅投げなどで盛り上がりましたよ^^

私の地元、中之庄の太鼓台をご紹介しましょう。

屋号は「青龍」。

初日の夜は、このような電飾を施すのが特徴です。

少し時代を遡れば、伊予三島の太鼓台はほとんど

このような電飾をして、その華やかさを競った時代がありました。

その後、徐々に電飾の様相も変わって、

提灯を数多く飾るところや、

サーチライトで間接照明にするところなどが増えて

このような豆電球での電飾は、中之庄だけになってしまいました。

この電飾は、初日の宮入の夜だけで、

二日目からはトンボのふさ等の飾りをつけて

正装で、町内を練り歩きます。

中之庄には、子供たちの太鼓台もあります。

どうです?電飾までそっくり。

一回り小さいとは言え、これを子供達で取り回すのは大変。

愛護班や父兄の協力で、子供たちに祭りの楽しさや

また、太鼓台の伝統的な立ち居振る舞いを伝授しています。

そして、早く大きくなって大人の太鼓をかきたいなあと

夢を膨らますのであります。

こちらは、隣の町「具定」の太鼓台。

屋号は「天龍」。

最近の主流である、提灯と間接照明で飾っています。

さて、この提灯を見てください。

「天領」と書かれていますね。

江戸時代には、ここ具定町は

幕府直轄の地だったんですよ。

昔で言う「宇摩郡」は、西条藩や川之江藩に

複雑に治められていた中、具定村だけは

江戸幕府直々に治められていたんですね。

そんなこんなの、歴史にも触れながら

伊予三島地区の秋祭り。

さあ、盛り上がっていきますよ~!

tanseki のすべての投稿

REDFOX(レッドフォックス)

大野原~善通寺線、県道24号線を

西から東に向かって走っていて

財田川を渡った左手にあるパン屋さん。

財田川の土手に佇むその姿が、

なんとも長閑(のどか)な雰囲気です。

看板に、bakery&cafeと書かれていて、

店内はパン屋さんのスペースとは別に

カフェのスペースが広く取られています。

最近のパン屋さんに多い、イートインの感じではなく

しっかりとしたカフェのスペースです。

表のウインドウには「喫茶クラブ」という文字もありました。

きっと、地元に根ざした喫茶店として

広い世代に親しまれている感じですよ。

パンの種類も豊富で、

スイーツ系からおかず系まで、

幅広い種類が揃っています。

中でも、ここのクロワッサンが美味しいと評判らしいのです。

ところが、この日はもう、ミニクロワッサンしか残ってなかった。

店内の張り紙によると、

パンの種を冷凍で販売しているそうなんです。

この種を、BBQの時アルミホイルに包んで

炭火に放り込むと、

なんと!ワイルドな焼きたてパンが食べられるという。

これは、一度試してみたいですね。

アウトドア料理の、一品として

研究課題をみつけたわけですが、

いずれチャレンジしてレポートいたしましょう。

長田in香の香

昼時は、いつ行っても長蛇の列。

今日なら天気も悪いし、それほど並んでいないだろう。。。

そう思って行ってみたら、これがなんと!

いつもと変わらぬ長蛇の列でした。

相変わらずの人気ですね。

店に入るまでに、約30人ほど並んでいます。

しかし、その列はほとんど止まることがないくらい・・・・。

じわじわと進み、思ったほどの待ち時間ではありません。

その秘密は、レジ横にあるこの不思議なシステム。

レジで注文したら、その数の木の札を

ホワイトボードの枠の中に並べています。

黄色い花マークが置かれているのは、

オープンテラス席の客。

青い花マークは、離れの座敷席。

ペットボトルのキャップは、始まりの印で

次の釜が上がったら、10番札の客に

小を四人前というわけです。

メニューは釜揚げと冷やしだけ。

あとはいなり寿司、赤飯、ばら寿司などがあるだけ。

そのシンプルさも、待ち時間の少なさに貢献しているようですね。

番号を呼ばれるまでに、大きな徳利から

付出しを注ぎ、ネギと生姜とごまを入れてスタンバイ。

ほどなく、番号を呼ばれるので

大きな声で「は~い」と言って手を挙げると

テーブルまで運んできてくれます。

付け出しは、いりこのよく効いたあっさり系。

麺は太めの つるつるもっちり系。

かけ等には、ちょっと柔らかいかなという感じですが

釜揚げなら、つゆの絡みもよく

大でもあっという間に完食です。

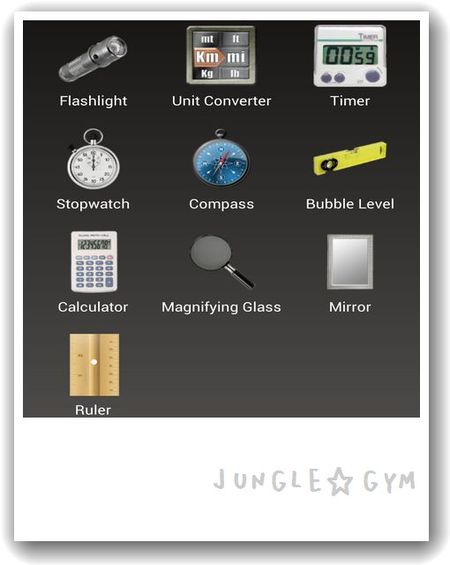

スマホ用スイスアーミーナイフ

アウトドアで便利そうな、面白いアプリがありますよ。

その名も「Swiss Army Knife」

そのアイコンも、全くビクトリノックスのナイフそのもの。

このアイコンだけで、無条件でインストールしたくなりますね。

これをインストールしたからといって

スマホがナイフになるわけではありません。

様々なツールが詰まってます。

アプリを起動すると、こんな画面になりまっす。

左上から順番に見ていきましょう。

先ず、フラッシュライトというのは、カメラ用のライトを点灯して

懐中電灯代わりに使うというもの。

その次の、ユニットコンバーターというのは

要は換算表。

インチやフィートなど単位換算が簡単に出来るツールです。

タイマーはこんな画面。

時刻を設定して、アラームを鳴らせるというもの。

パスタの茹で時間なんかも

これさえあれば大丈夫ですね^^

次はストップウォッチ。

ラップタイムも記録できるスグレモノ。

様々な、アウトドアゲームでも活躍しそうです^^

その横にあるのはコンパス。

いわゆる方位磁石。

地図を見るときの必需品ですが、

夜空の星を眺める時も活躍します。

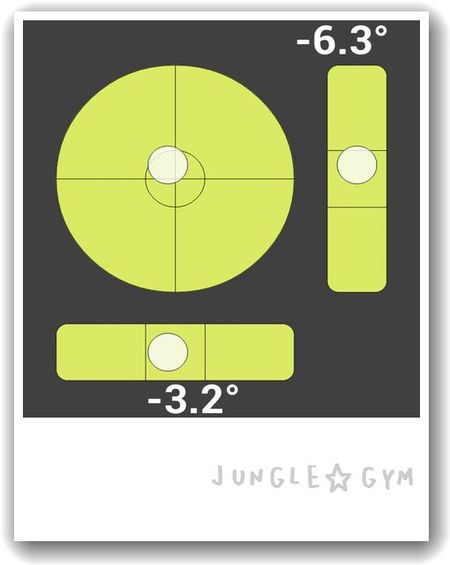

さてこれは、水平器。

カメラでパノラマ写真を撮るときは、

水平にカメラをセッティングするのが鉄則。

また、日曜大工でも活躍しますよ。

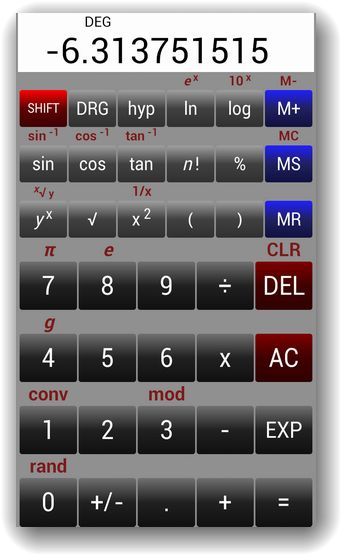

次はカリキュレーター。

関数計算から、割り勘計算まで

単体で購入するとかなり高価な計算機が

簡単に使えます。

そのほかに、カメラを使った虫眼鏡。

野外で植物や昆虫の観察に便利です。

ミラーもカメラで自分を写して見るというもの。

ルーラーは、画面に目盛りを表示させるというもの。

センチメートルとインチのメモリが表示されます。

これら、十種類の便利グッズが詰まったアプリです。

おひとつ( ´・ω・`)_イカガ?

無料です。

こちらからどうぞ

粟島ナビ

これから粟島へ行ってみようかな、という人に

素晴らしいアプリをご紹介しましょう!

その名も「粟島ナビ」。

マスキングテープをあしらったデザインもいい感じでしょう?

なんと!地元の高専の生徒さんが作ったそうですよ。

瀬戸内芸術祭のアプリもありますが

粟島限定なら、こちらのほうが断然高機能ですよ。

アプリダウンロードサイトから「粟島ナビ」で検索して

あらかじめインストールしておくことをおすすめします。

タブレットなら尚見やすいでしょう。

アプリを起動するとこのような画面になります。

この状態が全島バージョン。

瀬戸芸とは関係ないけれど

見所を抑えてあります。

先ず現在地を地図上でクリックして

次に行き先をクリックします。

あとは、「出発」のボタンを押すと案内が始まります。

「瀬戸芸Ver」のボタンを押すと

地図上に瀬戸芸展示の配置が、番号と一緒に表示されます。

使い方は、全島バージョンと同じで、

現在地と目的地を指定して

「出発」ボタンを押しましょう。

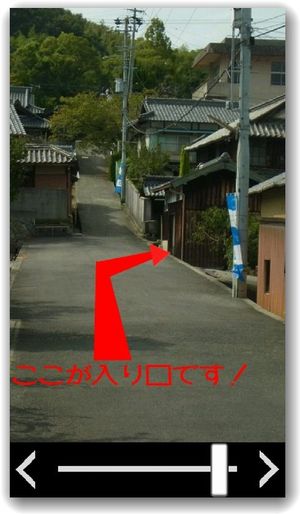

案内は、Googleのストリートビューのように

実際の風景が表示され

そこにナビゲーションの矢印が表示されます。

画面下にスライドバーが表示されます。

その左右にある矢印をクリックして

前進したり後退したりできます。

右側の>をクリックしていけば、

どんどん目的地に近づきます。

この案内を見ながら進めば

確実に目的地にたどり着けますよ^^

また、あらかじめ自宅でシュミレーションしておけば

島のイメージもつかめるし

当日の計画を立てるのにも約立つこと請け合いです。

是非、お試し下さいませ。

瀬戸内芸術祭・粟島下見ツアー

瀬戸内芸術祭も、いよいよ秋展示が始まりましたね。

小春日和に誘われて、

急遽、粟島の様子を偵察に行ってみました。

ちょうど数週間前に、NHKの「家族に乾杯」で

この島が紹介され、一躍有名になりましたね。

そのせいで、とにかく人、人、人、でしたよ^^

まあ、その人の多さがイベントの雰囲気を盛り上げていて

すごい活気にあふれていました。

詫間町の、宮ノ下港を12時15分に出発する

粟島行きの直行便に乗り込みました。

乗船時間は20分。

定員が90名ほどの船ですが、満員で次の船を待つ人もいましたよ。

粟島港に到着すると、港周辺は

様々な露天や、地元の人たちが出しているショップなどで

ちょっとした観光地のようになっています。

小学校跡や中学校跡で、カフェが開かれていて

そこで食事をしたいところですが

そちらはやはり人気が高く、かなりな混雑です。

様々な露天で、いろいろ買って食べ歩きするのも

また一つの楽しみと言えるかもしれません。

展示場所は、ほとんど港周辺で

直島や豊島のように、車で移動するほどではありません。

どうしても、島を巡りたいと思ったら

港近くにレンタサイクルがあるので

それを借りると良いでしょう。

展示物の中には、映像インスタレーションが数点あって

上映時間の長いものでは1時間を超えるのもあります。

また、人気のある展示はやはりそれなりの行列で

1時間ほどの待ち時間のようでした。

それらも全て しっかり見るとしたら、

粟島だけで一日が終わってしまう感じです。

粟島の中には、いわゆる瀬戸芸展示とは別に、

例えば「海ほたるのおっさんの家」など、

鶴瓶効果の、いやフミヤ効果の見所もあります。

また、マスキングテープの展示のように

企業が絡んだ展示もあります。

秋展示は、ここ粟島以外に本島と高見島でも開催されいていますが

この3島を一日で回るのはかなり厳しいですね。

しかし、粟島をじっくり攻めるのも楽しいと思います。

伊吹島でもそうでしたが、ここも島の人たちの

「お・も・て・な・し」が、暖かく心に残りましたよ。

中学校跡や、船員学校跡など、

建物自体も十分見ごたえがありますし、

レンタサイクルで、島中を探検するのも面白そうですよ。

水玉に閉じ込めろ!

とある写真関係の本に、

水玉に被写体を閉じ込めるというのが載っていました。

雨降りなど、葉っぱに水滴がついていて

その水滴の中に、例えば向こう側にある

花がくっきり水玉レンズに写っている。

そう言う写真がありますよね。

それを机上でやってみようと思ったわけです。

馬の置物を閉じ込めてみましたが分かりますか?

水玉の一つ一つに、馬の置物が映っています。

少し拡大してみましょうか。。。。

馬の向こう側には、テレビが写っているんですよ。

次は、スヌーピーを閉じ込めてみましょう。

背景に、ぼんやりとスヌーピーが居て、

水玉の中には、それぞれスヌーピーが収まっています。

さてこれを、どうやって撮っているかと言いますと・・・・

このように撮影しています。

スヌーピーと、カメラの間に

泡の入ったアクリル板を置いています。

これで、泡のどこにピントを合わすのか?

いや、スヌーピーにピントを合わすのか?

ファインダーを覗きながら、いろいろやってみましたよ。

それがどうしたの?と聞かれると

全く答えに困るのですが、

カメラ小僧の興味は、浜の真砂が尽きても

尽きることを知らないのでありました。

梶ヶ森ピクニック2013秋

日本晴れとは、今日のためにある言葉。

そのくらいの上天気。

いつもの梶ヶ森へピクニックに出かけました。

絶好のアウトドア日和なのに、相変わらずここはほぼ貸し切り。

本当に穴場中の穴場ですよ。

キャンプ場脇の、かまど設備の前にタープを張りました。

気温は19℃位ですが、風があって

ちょっと寒いくらいです。

上から見たらこんな感じ。。。

長い屋根の向こうの、平らなところがテントサイト。

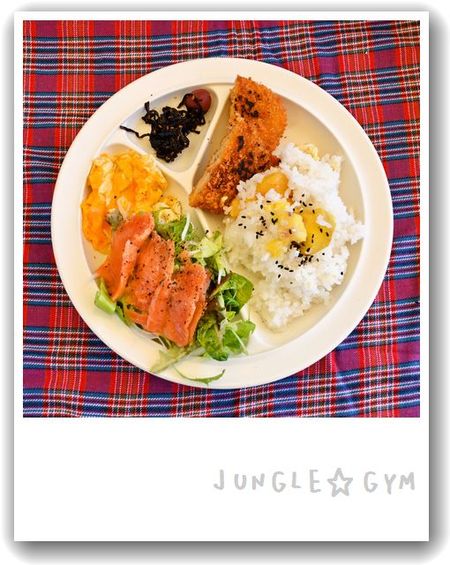

タープが張れたら、昼ごはんの準備。

飯盒で栗ご飯を炊きますよ。

来る途中、スーパーで仕入れた

野菜コロッケと、肉コロッケを温めて

スクランブルエッグを作って・・・・

今日のメインディッシュはスモークサーモン。

金曜日にサーモンをソミュール液に漬け込んで、

昨日、燻製にして一晩寝かし、

今日の日に備えておいたのです。

大した料理じゃないですが、

お外でいただくと、それはもう、格別です^^

食事が終わったら、のんびりタイム。

いつもの凧揚げ。

釣竿にリールをセットして、道糸の先にはゲイラカイト。

山風に乗って、天高い秋の空に

派手な凧が、空高く舞い上がりますよ^^

居合わせたご家族の、男の子が食いついた(笑)

そう、この釣竿は、ギャラリーが釣れるのです^^

で、この凧の手応えをその子にも体験していただきました。

男子には凧ですが、女子にはシャボン玉。

いろいろ出てくる魔法のJeepに、

お子様たちは結構な盛り上がり^^

すっかり仲良くなって、いっぱい遊んでもらいました^^

ありがとう(笑)

お子様たちが帰ったら、

急に静かな時間がやってきた。

さてここで、のんびりコーヒ^ータイムです。

秋風に吹かれるすすきの揺れる音と、

空の上では、飛行機雲を作る音。。。。

すすきの穂は、もう柔らかく開いて、

その輝きも、随分まろやかになりました。

登山道の周辺には、たんぽぽやリンドウが咲き誇り、

足の運びに気を使うほどですよ^^

時間が許すなら、このまま満天の星が出るまで

ここに居たいところですが、

そういう訳にもいかないので、

後ろ髪を引かれながら、山を後にしたのでありました。。。

枝豆、一ヶ月半

8月27日に植えた、一粒の種が、

スクスクとこんなにも育ちましたよ。

枝ぶりは、一ヶ月の頃からは

それほど変わっていませんが、

ご覧のとおり、しっかりと豆が育ってますよ^^

今のところ、この二つの房が

合計3個の豆を育んでいるところです。

日々、目に見えるほど

豆は大きくなっています。

実は、他にも豆の蕾らしいものが

幾つか出始めています。

もう少し大きくならないと、

豆になるのか、葉っぱになるのか

判断がつかない。。。。。

このままどんどん豆ができるとしたら、

農協に卸すことも視野に入れるべきでしょうか?

今、悩みの種です。

そうそう、ワイルドストロベリーの方も、

芽が出始めました。

さあ、こちらもクリスマスには収穫できるかな?

今年のクリスマスケーキは

苺だらけの予定です^^

ふやきの御汁 宝の麸

頂き物です。

これは、きっと最中です。

普通、どう見てもモナカでしょう?

ところがそこには、「ふ」と書いてある。

麸って、あの鯉が好きなあの麸でしょうか?

加賀で麸を専門に作っている老舗「不室屋」の

ふやき御汁という製品だそうですよ。

しかし、どう見ても最中です^^

さて、これをどうやって頂くかと申しますと、

先ず、お椀に出汁の粉末をいれます。

味噌汁バージョンは、味噌が付属しています。

その上に、このモナカを乗せるんですが

あらかじめ、親指で中央に穴を開けておきます。

そこへ熱々のお湯を注ぎます。

先ほど開けた穴をめがけて・・・・・。

すると、モナカ状の麸の中から具が出てきますよ。

このイベントの、ここが醍醐味!

中からワカメやネギが続々と出てきて、

あっという間にお吸い物の出来上がり。

麸はとろけて、スベスベのお餅状になりますよ。

さすがに加賀の老舗。

上品なお味。

この手軽さは、アウトドアで活用できますね。

第一軽い。

リュックに忍ばせて、山の上でワンランク上のお汁をいただく。

なかなかオツですね^^

サイトはこちらです^^